有給休暇の基本的な理解

労働基準法により、一定の条件を満たす労働者には年次有給休暇が付与される権利があります。これは、雇用形態に関わらず、週の所定労働日数に応じて比例的に付与されます。

有給休暇は、会社が与える権利ではなく、法律により強制的に付与されるものです。

なので、会社に有給休暇の規則や決まりがなくても、労働者は有給休暇を利用できます。

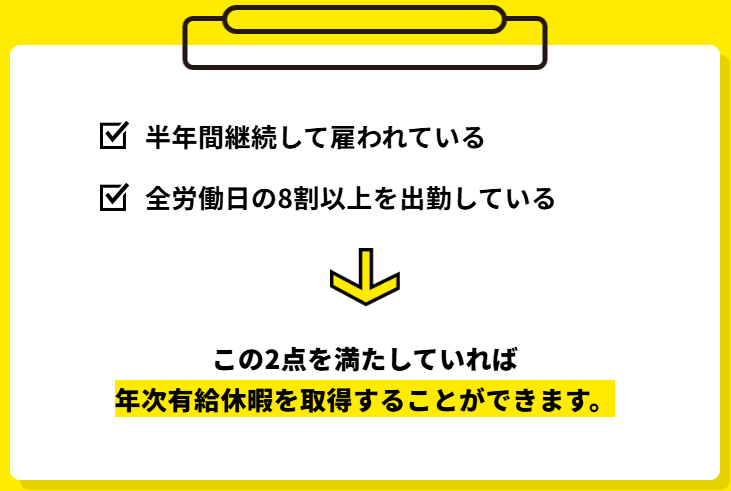

日数: 労働者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。

逆に言うと、入社して半年間は有給休暇はありません。

なので、入社して半年以内に休む時は欠勤になります。

有給休暇管理簿: 有給休暇の取得状況を適切に記録し、管理することが求められます。これには、取得日数や残日数の管理が含まれます。

有給休暇管理簿を作成して、日数を管理しなければなりません。

計画的付与:有給休暇の計画的付与を行うことができます。これにより、業務に支障をきたさないように調整が可能です。

1年間に必ず5日以上の有給休暇を取得させないといけません。

有給休暇を使わない社員については、会社が有給休暇取得日を指定して休ませるようになっています。

有給休暇に関する権利や取得方法について、従業員にしっかりと説明し、理解を促すことが重要です。

パート従業員にも有給休暇はありますので、採用時に説明をするとよいです。

就業規則に有給休暇の取り扱いについて明確に記載し、従業員に周知します。

有給休暇については、会社独自の有給休暇(リフレッシュ休暇など)などがあれば、就業規則に規定しておいてください。

有給休暇に関する相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えます。

小さな会社であれば、社長自ら社員へ説明できるようにしておくのがよいです。

従業員の個々の事情に応じて柔軟に対応することが求められます。特に、急な休暇の取得にも対応できる体制を整えることが望ましいです。

急病などで緊急に会社を休むときは、電話連絡や、事後の報告でも有給休暇の申請ができる体制をつくっておいてください。

就業規則に規定してあるとなおよいです。

有給休暇を適切に付与しない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、最悪の場合、罰則が科されることがあります。

法律を遵守しないことで、従業員からの信頼を失い、離職率の上昇や採用の難航といった影響が出る可能性があります。

労働基準監督署は、有給休暇については厳しく取り締まりをしています。

有給休暇の義務化は、従業員の権利を守るための重要な法律です。小規模事業者であっても、適切に対応することで、従業員の満足度を高め、事業の持続可能性を向上させることができます。法律をしっかりと理解し、実務に反映させることが求められます。

■参考リンク

PowerPoint プレゼンテーション